正壽院開基創立及沿革

創立は、弘仁三年(812年)春二

当山の創立は、弘仁三年(812年)春二月(平安時代前期)、空海弘法大師御歳三十九歳、伊勢の地に遍歴された時、道心深き藤原赤右衛門正壽が大師に浄財を贈り、一宇の建立を願って真言密実修業弘伝の道場として、現在の伊勢市街の西南約一里余の塚山の峰に創設された。因って、当山は山号を大塚山、寺号を赤心門寺、院号を正壽院とする。

以来第五十八代忍長法印まで750年間真言宗であったが、同法印遷化されて後、知恩院徳譽大僧正弟子暁順上人を迎えてより浄土宗となる。同上人は塚山が布教伝道上不便な為、岩淵町の中央に2町歩余りの地域を購入し、塚山の七堂伽藍悉く曳き移された。時は天正二年(1574年)三月(安土桃山時代)の事。以来浄土の法燈を引き継ぎ現在二十六代に至る。 2012年に「開山1200年」を迎えた。

有栖川宮と正壽院の関係

当山は宝暦十三年(1763年)江戸時代中期、霊元天皇の皇子職仁親王第二世に当たられる有栖川宮織仁親王殿下が伊勢神宮参拝の時、当山の南楼黒書院に宿泊なさり、正壽院時の住職愍譽白順和尚は意を尽くし歓迎申し上げた。以来、有栖川宮殿下に深く御帰依を得て、更に殿内安全の御祈願所たるべき令旨を賜り、又有栖川宮御用金貸付所をも寺内に設けられた。 韶仁親王、幟仁親王、熾仁親王ともに歴代住職に深く御帰依あり、特に観譽察圓和尚は熾仁親王の庇護信任篤く、前大宮親王の御尊牌一基並びに菊花御紋章の品数種寄納あり、現在もその御尊牌を奉安す。

韶仁親王、幟仁親王、熾仁親王ともに歴代住職に深く御帰依あり、特に観譽察圓和尚は熾仁親王の庇護信任篤く、前大宮親王の御尊牌一基並びに菊花御紋章の品数種寄納あり、現在もその御尊牌を奉安す。

正壽院

法然上人

浄土宗開祖(1133〜1212)岡山・美作の生まれ、討たれた父の遺誡によって出家、比叡山に登って厳しい修行をこなして、一切経を5度読破したが、人々を救う道が開ませんでしたが、恵信僧都源信の『往生要集』や善導大師の『観経疏』に出会い、「南無阿弥陀佛」と声に出して称えれば、必ず仏の救済を受けてお浄土に生まれることができる、それこそが救いの道だと決意し、浄土宗を開きました。

比叡山を下りた後は、京都を中心に教えを広める活動をし、皇室・貴族をはじめ武士や一般庶民のあらゆる人々が法然上人に帰依しました。しかし当時は従来の旧仏教宗派の勢力が強く、反対勢力の迫害を受けました。そんな中でも「いつでもどこでもどんな時でも南無阿弥陀佛とお念佛はできる」と、となえつづけ1日に6万遍、7万遍のお念仏に励み、お釈迦様と同じ80歳でこの世を旅立たれました。

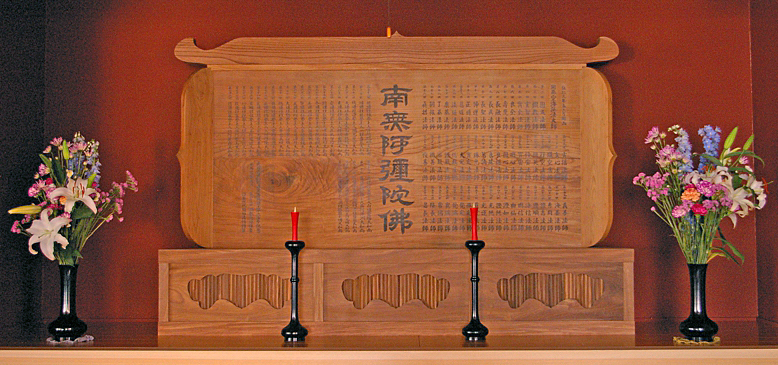

赤心殿

赤心殿の仏像

平成22年に完成した赤心殿には釈迦如来座像が安置されています。脇侍に文殊菩薩と普賢菩薩の釈迦三尊佛。釈迦如来像は木地仏で楠の中でも大変珍しいと言われる赤楠が用いられ、美しい木目で彫刻されています。右手は恐れを打ち消す施無畏印を結び、左手はすべての願いを叶えると言われる与願印を結んでいます。

永代供養・永代供養位牌壇

親が高齢になり、自分や配偶者にも老いが近づいてきた。そろそろ、墓のこと、先祖の位牌や今後の事を考え始めなければいけないと考える方もいらっしゃると思います。

「後世みてもらう家族がいない。墓もない」そんな場合どうしたらいいの?と相談される方もいらっしゃいます。赤門寺・正壽院では、永代供養を執り行っています。

永代供養とは、亡くなられた方の御魂を月命日(例えば、9月23日が命日の場合、9月を含めた毎月23日の事)に御回向(朝のお勤めの時等)させて頂くのが、永代供養です。仏様・位牌・骨については、御事情に応じて相談させていただきます。将来の事を悩まれている方は御気軽にご連絡下さい。

正壽院の御詠歌

(伊勢三十三ヶ所の内 第四番霊場)

たふとくも はちすのいけに 我ありと

夢二あわひの きよきみすが堂

(尊くも 蓮の池に我ありと 夢にあわいの 清き御姿)

*御詠歌の意味

もったいなくも(尊くも)極楽浄土の蓮の上に、みほとけが淡く清らかなお姿で夢の中に御立ちになられた

![]()